**吴艳妮运动短裤引热议,背后隐藏体育圈不为人知的现象**

近年来,体育圈的服装选择一直是备受关注的话题,尤其是女性运动员穿着的运动装备。最近,田径运动员吴艳妮因穿着运动短裤参加比赛而引发了广泛的讨论。这一现象不仅仅关乎时尚和舒适性,它还揭示了体育圈一些深层次的不为人知的现象,比如性别偏见和审美标准。本文将探讨这些背后的原因,并分析它们对运动员和体育界的影响。

**运动装备与性别偏见**

吴艳妮的运动短裤之所以引人注目,很大一部分原因在于它挑战了传统性别角色固有的偏见。在体育界,女性运动员往往面临着更为严苛的审美标准,她们不但要表现出色,还要在装束上符合社会普遍预期的“女性美”。这种偏见不仅限制了她们在赛场上的舒适度和性能发挥,还影响了大众对她们作为运动员的看法。

在吴艳妮事件中,我们可以看到,**部分媒体和公众的关注点更多地集中于她的着装,而非她的运动成绩**。这种现象在体育界并不少见,许多女性运动员在选择运动装备时,需面临被评头论足的压力,甚至可能因此削弱她们的专注力和信心。

**舒适性与表现力**

对于运动员来说,服装的舒适性直接影响着他们的表现力。运动短裤的设计初衷就是为了提供更大的自由度和灵活性,但女性运动员在选择这些装备时却常常陷入两难困境:一方面,她们希望通过合适的服装提升运动表现;另一方面,她们又担心因服装过于标新立异而受到舆论压力。这也反映了体育圈在舒适性与表现力之间的平衡难题。

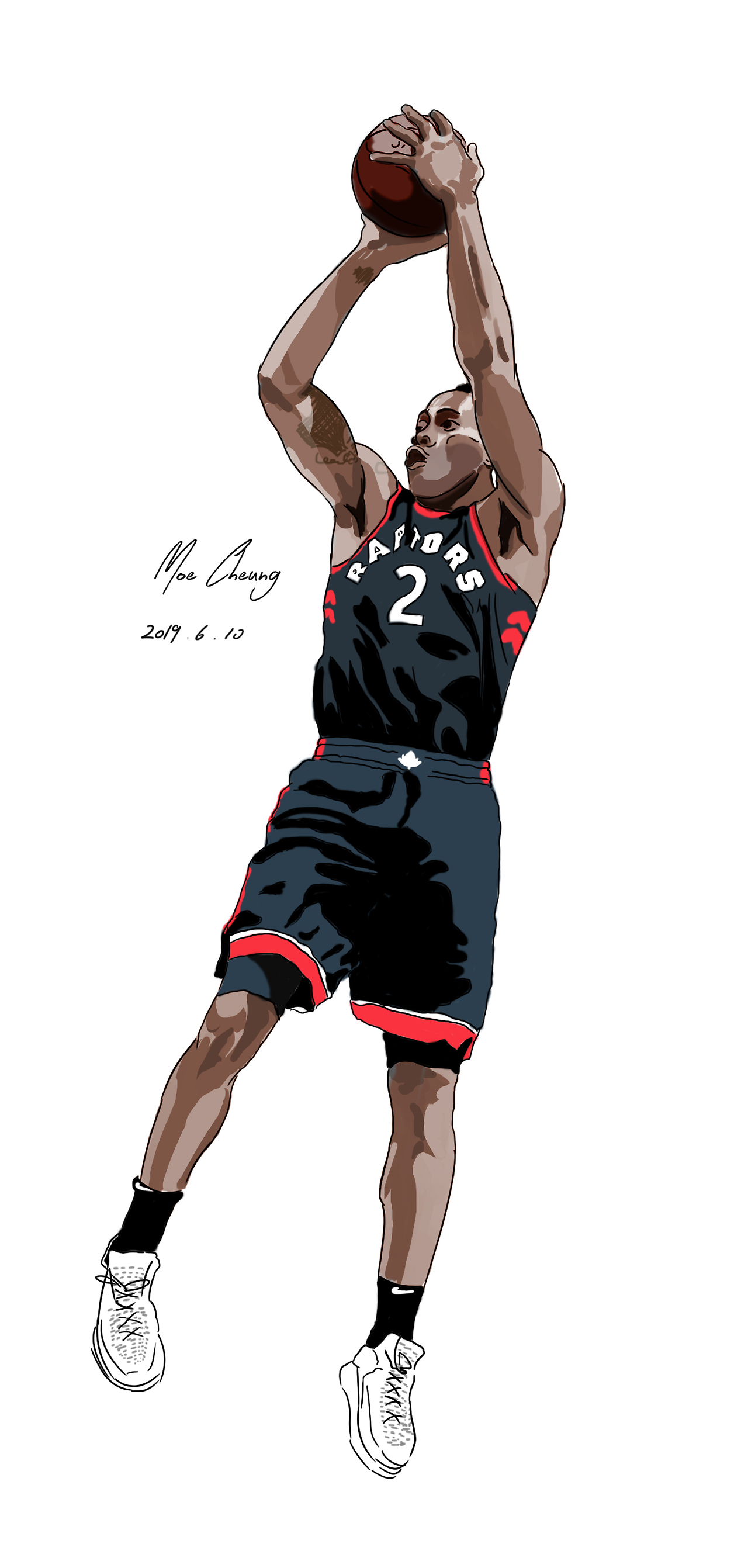

**案例分析:尼克吉尔的突破**

为了更深入理解,我们可以分析另一个类似的案例——**澳大利亚网球明星尼克吉尔(Nick Kyrgios)曾在比赛中穿着鲜艳的运动装而引起争议**。尽管他最终凭借卓越的运动技巧赢得了比赛,但他的服装选择仍旧成为赛后媒体的关注点。与吴艳妮的情况相似,尼克吉尔的案例也反映了服装如何成为影响运动员公众形象的重要因素。

**未来的变革**

为了改善这一局面,体育圈和社会需要更加关注运动装备的实用性以及运动员个人选择的自由,而不是仅仅集中在服装的审美和外部形象上。此外,**推动对性别偏见的教育和消除也是必要的**。体育组织和赞助商可以通过支持各类风格服装的设计创新,来帮助运动员表达个性,同时确保他们的舒适性和竞技表现。

通过分析吴艳妮运动短裤事件,我们认识到体育圈中的不平衡现象依然存在。这不仅是一个关于服装的课题,更是一个关乎性别平等和个人表现的社会话题。推动这一领域的进步,需要我们每一个人的努力和关注。